Der Weg aus dem Doku-Dilemma

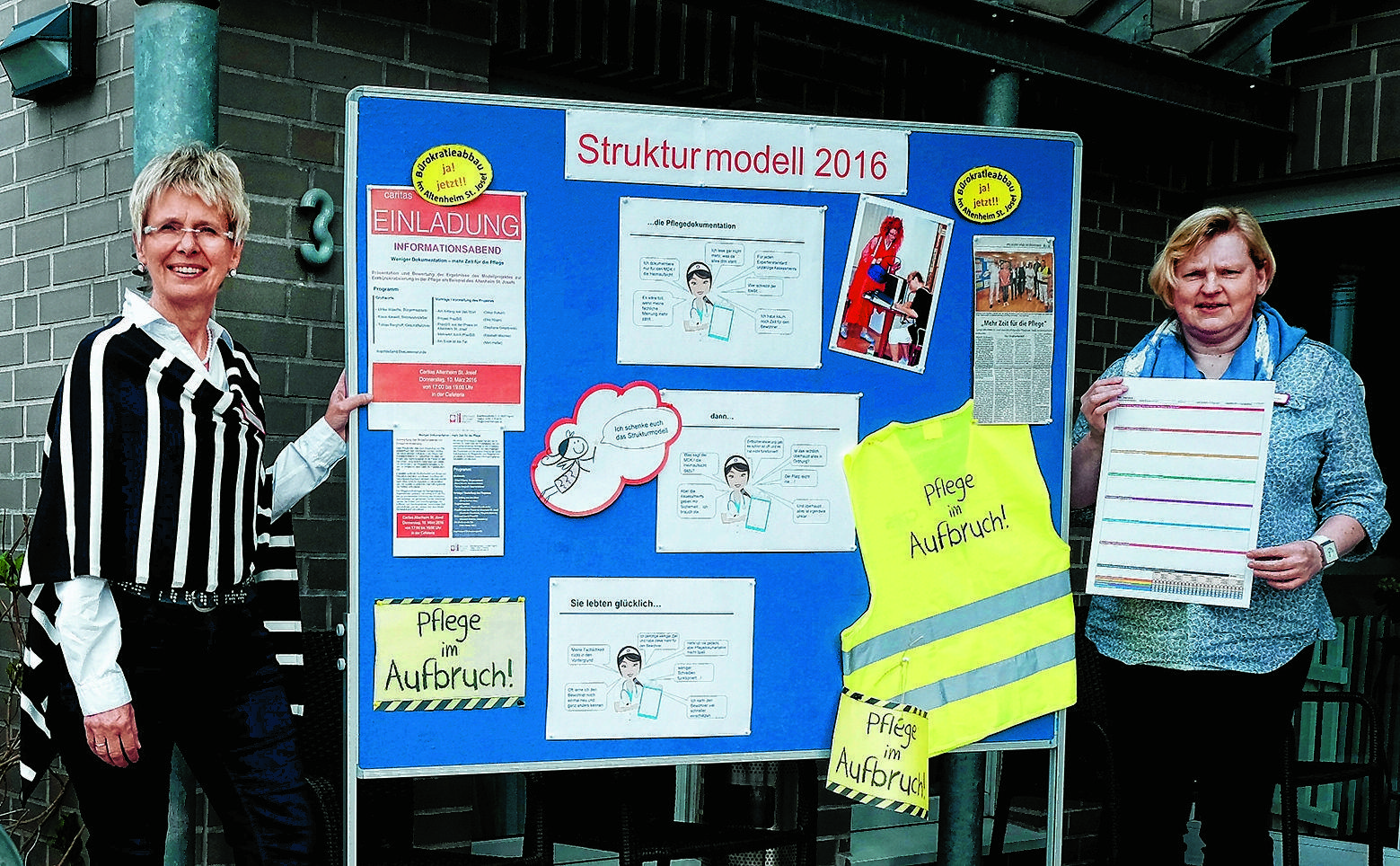

Elisabeth Mischke (l.), Leiterin des Altenheims St. Josef in Hamm-Herringen, und Pflegedienstleiterin Stephanie Disselbrede. Foto: Vogel

Hamm/Erzbistum. Überbordende Bürokratie und Dokumentationspflicht haben sich in der Altenpflege zu einem echten Problem entwickelt: Viele Pflegekräfte sind gefrustet, weil ihnen kaum noch Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt, aber auch Pflegebedürftige und Angehörige sind unzufrieden. An einem Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit zum Bürokratie-Abbau hat sich im Erzbistum Paderborn das Caritas-Altenheim St. Josef in Hamm-Herringen beteiligt. Im Gespräch mit dem DOM zieht Leiterin Elisabeth Mischke Bilanz.

Der DOM: Wie ist Ihre Einrichtung Teil des Projektes geworden?

Elisabeth Mischke: Entbürokratisierung ist in der Pflege ja schon lange ein Thema. Mit großem Interesse haben wir deshalb dieses Projekt wahrgenommen sowie die Tatsache, dass der Caritasverband für das Bistum Münster es als Pilot-Projekt ausgewählt hatte. Unsere Einrichtung konnte dann stellvertretend für alle im Erzbistum Paderborn daran teilnehmen.

Wie sieht Ihre Bilanz aus, wer profitiert besonders?

Letztlich profitieren alle davon – zum einen natürlich die Mitarbeiter, die deutlich entlastet werden. Parallel dazu aber auch die Bewohner, denn ihnen kommt die in der Dokumentation eingesparte Zeit letztlich zugute. Wir haben festgestellt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich größer geworden ist, weil nur noch das dokumentiert werden muss, was sinnvoll ist. Und so können sie sich auf die Arbeit konzentrieren, für die sie sich bei ihrer Berufswahl entschieden haben.

War die Dokumentation wirklich so ausgeufert?

Das ist eine Tatsache, die niemand bestreiten kann. Im Laufe der Jahre hat sich die Dokumentationspflicht immer weiter ausgeweitet. Es wurden immer mehr Nachweise gefordert. 70-seitige Pflegeplanungen für Bewohner waren keine Seltenheit. Das war in keiner Weise mehr als Arbeitsinstrument nutzbar. Vielmehr wurden wir zu Erfüllungsgehilfen aller möglichen Instanzen. Es ging in keiner Weise mehr um das eigentlich Notwendige in pflegefachlicher Hinsicht. Alle Fachverbände haben mittlerweile eingesehen, dass es hier eine Wende geben muss. Denn die Qualität der Pflege hat sich nicht verbessert, die Unübersichtlichkeit hat die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter behindert.

Ein Instrument, das eigentlich einmal dazu gedacht war, die Arbeit leichter zu machen, hat sich ins Gegenteil verkehrt?

Das kann man so sagen. Wenn man hier wirklich ein ehrliches Resümee zieht, muss man feststellen, dass sich die Dokumentationspflicht im Laufe der Jahre zu einem Hemmnis für die Pflege entwickelt hat.

Und jetzt beginnt man, die Notbremse zu ziehen?

So ist es. Von Seiten des Gesundheitsministeriums wurde an Frau Professor Beikirch der Auftrag gegeben, und sie hat anhand der Vorgaben ein Strukturmodell entwickelt, das in dem Pilotprojekt unter anderem von unserer Einrichtung umgesetzt wurde. Alle Beteiligten bescheinigen diesem Modell, der richtige Weg aus dem Dokumentations-Dilemma zu sein. Wir sind hochzufrieden in unserer Einrichtung.

Worin bestehen die grundlegenden Veränderungen? Was wird weiter dokumentiert, was fällt weg?

Die wichtigen Daten, etwa die Medikation oder Diagnosen, werden natürlich weiterhin detailliert erfasst. Wegfallen werden die umfangreichen Biografiebögen oder die ausufernden Sozial- und Pflege-Anamnesen. Stattdessen stehen die aktuellen und zukünftigen Interessen der Bewohner im Mittelpunkt. Das ist in diesem Zusammenhang ein Paradigmenwechsel, weil das selbstbestimmte Leben der Bewohner in den Vordergrund gerückt wird und nicht mehr darauf geschaut wird, welche Interessen oder Neigungen es früher gab. Diese spielen ja meistens gar keine Rolle mehr. Diese Daten wurden verwaltet, ohne dass es für sie überhaupt eine Notwendigkeit gab. Ebenso fallen die einzelnen Leistungsnachweise weg. Bisher musste alles vom Kämmen über Händewaschen bis zum Reinigen der Zahnprothese dokumentiert werden. Jetzt gibt es das „Immer-So-Prinzip“, nach dem diese Tätigkeiten nur einmal beschrieben werden müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich dadurch die Qualität der Pflege und Versorgung überhaupt nicht verschlechtern wird. Dadurch, dass die Mitarbeiter sich auf die wirklich pflegerelevanten Informationen beschränken können, werden die individuellen Wünsche der Bewohner noch mehr in den Mittelpunkt treten. Auch der Austausch unter den Mitarbeitern wird davon profitieren, denn der ist auch ein wichtiger Punkt, um gemeinsam zu einer Einschätzung zu kommen. Die neue Regelung wird sich also auch auf die Zusammenarbeit positiv auswirken.

Natürlich wird nach wie vor auch ein Maßnahmenplan erstellt, in dem Hilfebedarf, Fähigkeiten der Bewohner und Pflegebedürftigkeit berücksichtig werden. Ebenso kommt die Risikoabwägung zur Sprache – aber eben alles auf das Wesentliche konzentriert.

Einbußen in Sachen Qualität sind also nicht zu erwarten?

Überhaupt nicht! Denn wenn man realistisch ist, muss man doch zugeben, dass, wenn ein Fehler passiert ist, auch keine ausufernde Dokumentation hilft. Ein übersteigertes Kontroll- und Sicherheitsdenken hat dazu geführt, dass es hieß, was nicht dokumentiert ist, hat auch nicht stattgefunden. Diese Haltung hat sich etabliert, um nicht angreifbar zu sein. Der neue Ansatz geht von einer Haltung des Vertrauens in der Zusammenarbeit aus. Natürlich wird weiterhin genau geprüft, wenn es Abweichungen gibt. In diesem Zusammenhang müssen aber auch die Kontrollgremien lernen, umzudenken.

Diese neue Haltung ist also auch ein Ausdruck von Wertschätzung?

Das ist ein entscheidender Punkt. Hinzu kommt, dass das Image der Altenpflege durch diesen Prozess erheblich verbessert wird. Ein wichtiges Ergebnis der Auswertung mit den Mitarbeitern war, dass von ihrer Seite deutlich wurde, dass die Sinnhaftigkeit ihres Tuns wieder deutlich wurde und ihre fachlichen Kompetenzen die entsprechende Anerkennung bekommen.

Wie geht es weiter?

Der Umgang mit diesem neuen Modell braucht noch etwas Zeit. Der Weg dahin war sehr anstrengend, denn alle Beteiligten mussten mehr Energie aufbringen als gedacht. Letztlich war es ein großer Kraftakt. Entscheidend war, dass die Mitarbeiter von Anfang an mit im Boot waren, und sie nicht unter Druck gesetzt wurden. Entsprechend groß war von ihrer Seite die Bereitschaft zur Mitgestaltung. Im Moment geht es darum, die nötige Routine zu bekommen. Die fachliche Auseinandersetzung wird uns weiter beschäftigen, ebenso muss an manchen Stellen noch nachgesteuert werden. Aber für unsere Einrichtung steht fest, dass wir diesen Weg weitergehen und nicht mehr zum alten Modell zurückkehren.

Wie schätzen Sie die Chance ein, dass sich das durchsetzt?

Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß zum Beispiel, dass in Paderborn Vorbereitungen laufen, etwa Fortbildungsveranstaltungen. Viele Einrichtungen machen sich auf den Weg. Es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen. Dieses Modell wird sich durchsetzen, weil es auch politisch gewollt ist.

Interview: Andreas Wiedenhaus