„Kirche mit begrenzten Mitgliederzahlen“

Protestanten und Katholiken verlassen weiter in sechsstelliger Höhe ihre Kirchen. Wie das mit Missbrauch zusammenhängt, erklärt ein Religionssoziologe. Ein Theologe sieht dabei einen Freiheitsgewinn.

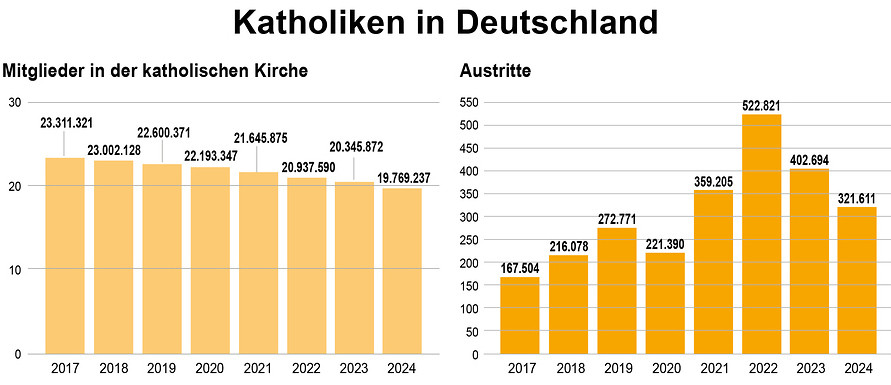

Auf dem Weg von einer Volkskirche hin zu einer „Kirche mit begrenzten Mitgliederzahlen“ – so schätzt der Leipziger Religionssoziologen Gert Pickel die neuen Austrittszahlen für die katholische Kirche ein. Dass die Gesamtzahl der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland 2024 unter 20 Millionen sank, sei ein „Schritt in einem Prozess“. Man könne zwar auch jede andere Zahl als Referenzpunkt nehmen. Zugleich handele es sich aber um eine Wegmarke in der beschriebenen Entwicklung, sagt Pickel der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Vor einer Woche hatte die katholische Deutsche Bischofskonferenz ihre Kirchenstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt, gleichzeitig mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Beide verwiesen darauf, dass es sich um vorläufige Zahlen handele. Gleichwohl zeigen die: Erneut verloren die katholische und die evangelische Kirche Mitglieder jeweils im sechsstelligen Bereich.

Verluste in geringerem Maß

Insgesamt 321.611 Menschen kehrten der katholischen Kirche den Rücken. Der Bischofskonferenz zufolge zählt die Kirche aktuell rund 19,8 Millionen Mitglieder – und liegt mit diesem Wert neuerdings unter eben dieser 20-Millionen-Marke. In Deutschland machen die Katholikinnen und Katholiken 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Im selben Zeitraum verließen laut EKD 345.000 Mitglieder ihre Kirche. Demnach gehörten zum Jahresende 2024 insgesamt 17,98 Millionen Menschen den bundesweit 20 evangelischen Landeskirchen an. Die evangelischen Christinnen und Christen machen einen Anteil von 21,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus. Damit verließen erstmals seit 2018 wieder mehr Protestanten als Katholiken ihre jeweilige Kirche.

In beiden Kirchen setzt sich zwar der Mitgliederschwund fort – im Vergleich zu 2023 aber immerhin in geringerem Maß. So waren es seinerzeit noch 402.694 Katholikinnen und Katholiken, die ihrer Kirche den Rücken kehrten. Auf evangelischer Seite nahm die Zahl der Austritte um 8,2 Prozent leicht ab. Den bisherigen Höchstwert an Austritten in der katholischen Kirche verzeichnete die Statistik für 2022: Damals gingen mehr als 520.000 Menschen.

"Tendenz des Schrumpfens und einer Unzufriedenheit"

Dazu sagt Religionssoziologe Pickel: „2023 hatte man die Hochzeit der Beschäftigung mit dem Missbrauchsskandal und damit besonders hohe Werte. Dies hat 2024 wieder etwas nachgelassen.“ Gleichwohl blieben die Zahlen der Austritte höher als in den Jahrzehnten davor. Es sei schwierig einzuschätzen, ob es noch leicht abgeschwächte Diskussionen über den Missbrauch in der katholischen Kirche seien oder es eine Rückkehr zu den „normalen“ Verlusten von 200.000 bis 300.000 Austritten im Jahr sei. „Wichtig ist die sich in den Austritten manifestierende Tendenz des Schrumpfens und einer Unzufriedenheit von bisherigen Mitgliedern“, erklärt Pickel. Eine gewisse Unzufriedenheit könnte nach seiner Einschätzung auch hinter einer Premiere in der Statistik stecken: Das von Kardinal Rainer Maria Woelki geleitete katholische Erzbistum Köln verlor seinen Rang als mitgliederstärkste Diözese an Münster.

Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in der Erzdiözese am Rhein sank auf 1.627.401 (-1,73 %); Münster kommt auf 1.630.544 (-1,35 %). Als Grund für diese Entwicklung gab das Bistum Münster an, dass dort im vergangenen Jahr weniger Menschen aus der katholischen Kirche austraten (22.613) als im Erzbistum Köln (28.979). Allerdings waren die Austrittsquoten in sechs anderen Bistümern noch höher als in Köln. Am stärksten verloren Hamburg (-2,79 %), Berlin (-2,53 %) und Dresden-Meißen (-1,98 %). Die geringste Austrittsquote verzeichneten die Diözesen Görlitz (-1,08 %), Regensburg (-1,12 %) und Passau (-1,28 %).

Solche Entwicklungen hängen Pickel zufolge immer auch mit regionalen Besonderheiten zusammen und seien nur begrenzt erklärbar. „Gleichzeitig dürften die Auseinandersetzungen der Mitglieder mit der Führungsspitze des Kölner Bistums in Köln für viele ehemalige Mitglieder ein zusätzlicher Anreiz zum Austritt gewesen sein. In solch einer Situation kommt es dann dazu, dass nicht nur schon von der Religion entfremdete, sondern auch gläubige Personen der Kirche den Rücken kehren.“ Kölns Generalvikar Guido Assmann gab sich entspannt ob des Verlusts der Spitzenposition: „Als Christen leben wir in einer weltweiten Gemeinschaft und denken weit über Bistums- und andere Grenzen hinaus. Es spielt für uns daher jetzt keine große Rolle, dass uns das Bistum Münster zahlenmäßig überholt hat.“

Rolle der EKD-Missbrauchsstudie

Überholt haben auch – wie gesagt – erstmals wieder die Protestanten die Katholiken bei den Austritten. Dies hänge „unbedingt“ auch mit der Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche vom vergangenen Jahr zusammen, betont Pickel. „Sie erhöht die Zahl derjenigen, die sowieso die evangelische Kirche verlassen, noch einmal bedeutsam.“ Allerdings gelte auch, „dass der Missbrauch oder Skandale der einen christlichen Kirche auch immer die andere christliche Großkirche mit betreffen“. Man sei im schlechten Image verbunden. „Keine der beiden christlichen Großkirchen kann sich also über Fehler, Skandale und Verfehlungen der anderen freuen. Man profitiert nicht davon, sondern verliert mit.“

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, rief vergangene Woche dazu auf, die Augen vor den Zahlen nicht zu verschließen. „Die Frohe Botschaft ist nicht kleiner geworden – aber sie muss anders und glaubwürdig unter die Menschen gebracht werden.“ Diese hätten nach wie vor hohe Erwartungen an die Kirche, vor allem bei Bildung, Erziehung, Caritas und sozialer Verantwortung. Diese Erwartungen müssten bei knapper werdenden Ressourcen handlungsleitend sein. „Es gilt, Zukunftsfelder zu identifizieren, die nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind – besonders an jungen Menschen und ihren Familien.“

Die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, erklärte, eine Kirche, die sich immer weniger auf solidarische Unterstützung von Menschen verlassen könne, müsse künftig verstärkt auswählen, wo sie mit ihren begrenzten Mitteln besonders wirksam sein könne. Strukturreformen, die fast überall für Diskussionen sorgen, zeigen sich bereits an einer anderen Zahl. So sank die Zahl katholischer Pfarrgemeinden von 9.418 auf 9.291; das ist ein Rückgang um 1,35 Prozent. Und während die Zahl der Sakramentenspendungen insgesamt ebenfalls leicht zurückging, gab es Zuwächse bei Gottesdienstbesuch (von 6,2 auf 6,6 Prozent), Wiederaufnahmen (+ 15 Prozent auf 4.743) und Eintritten in die katholische Kirche (+ 18 Prozent auf 1.839).

Spitzenreiter beim Gottesdienstbesuch sind weiterhin die Diözesen Görlitz (14,4 %), Dresden-Meißen (11,7 %), Erfurt (11,5 %), Eichstätt (10,7 %) und Regensburg (10,3 %). Schlusslichter in dieser Kategorie sind Aachen und Trier mit jeweils 4,5 Prozent; davor liegen Speyer (5,0 %), Essen (5,1 %) und Paderborn (5,2 %).

Theologe: Freiheitsgewinn

Im Deutschlandfunk sagte kürzlich der katholische Theologe Jan Loffeld, er sehe eine kaum aufzuhaltende Entkirchlichung und eine zunehmende gesellschaftliche Säkularisierung – der Glaube an Gott sei noch stärker eingebrochen als die Kirchenmitgliedschaft. Daher rechne er damit, dass sich der Anteil der Christen in Deutschland in naher Zukunft bei rund 20 Prozent einpendele. Das zeige sich etwa in den Niederlanden, Skandinavien und in Ostdeutschland. Diesen Trend könnten die Kirchen kaum verändern.

Der weitere Rückgang der Mitgliederzahl werde schmerzhafte Anpassungsprozesse bei den Angeboten der Kirchen – etwa bei Schulen, Kindergärten, Personal und Gebäuden – auslösen. Zugleich sieht der Theologe einen Freiheitsgewinn: Es sei eine geschichtliche Ausnahmesituation, dass Menschen selbst entscheiden könnten, ob sie glaubten oder sich einer Kirche anschließen wollten: „Erstmals lässt sich die Beziehung zwischen Gott und Mensch völlig frei gestalten.“