Vorbildliche Gläubige in einer grausamen Zeit

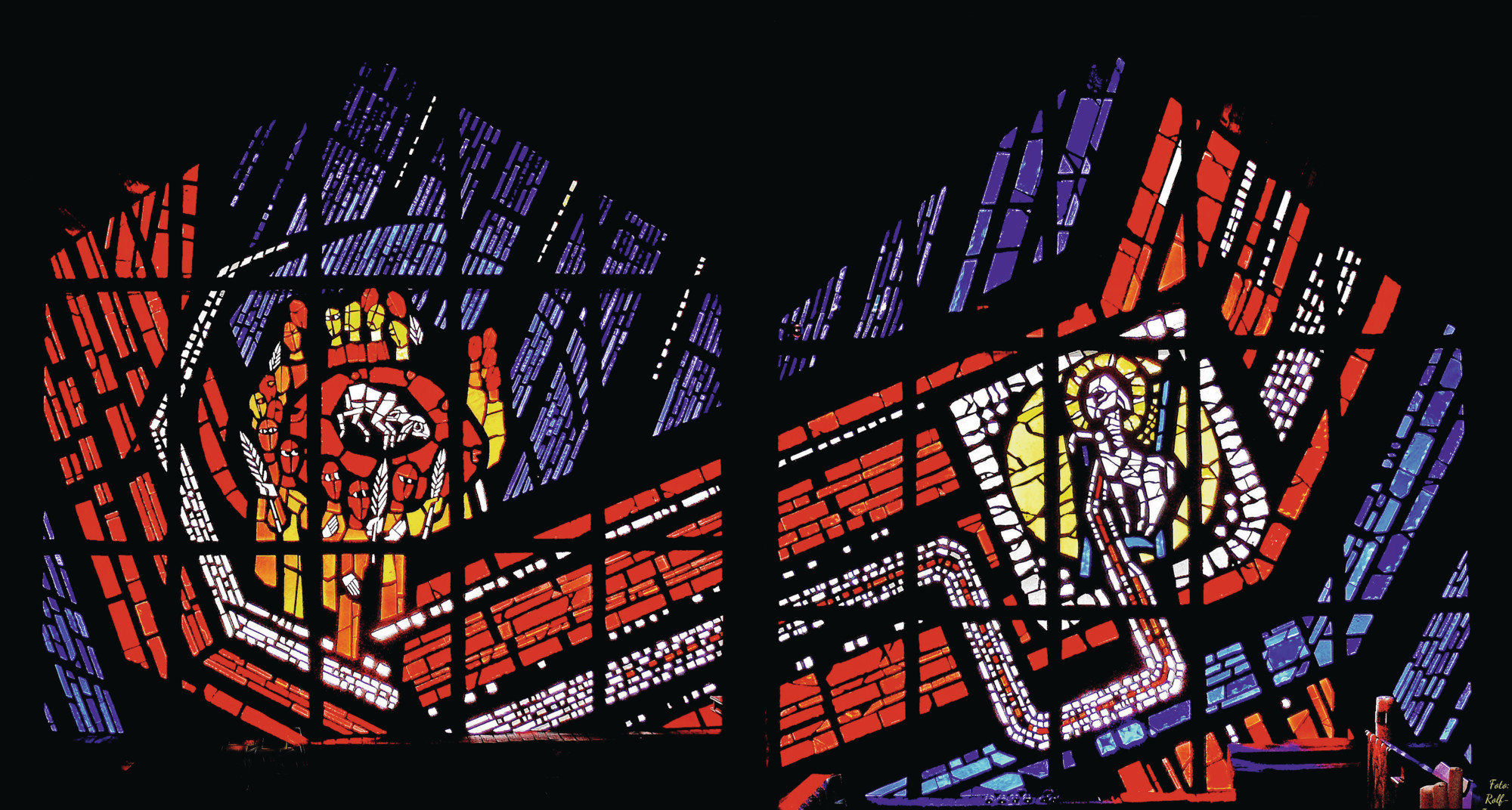

Sie sorgen für Staunen und mitunter spektakuläre Effekte: Kirchenfenster sind mehr als Glas und Farbe. In unserer Reihe stellen wir in loser Reihenfolge bemerkenswerte Kirchenfenster aus dem Erzbistum vor, zeigen ihre Geschichte und Komposition. Diesmal sind es die Fenster der Kirche St. Bonifatius im Dortmunder Stadtteil Kirchderne.

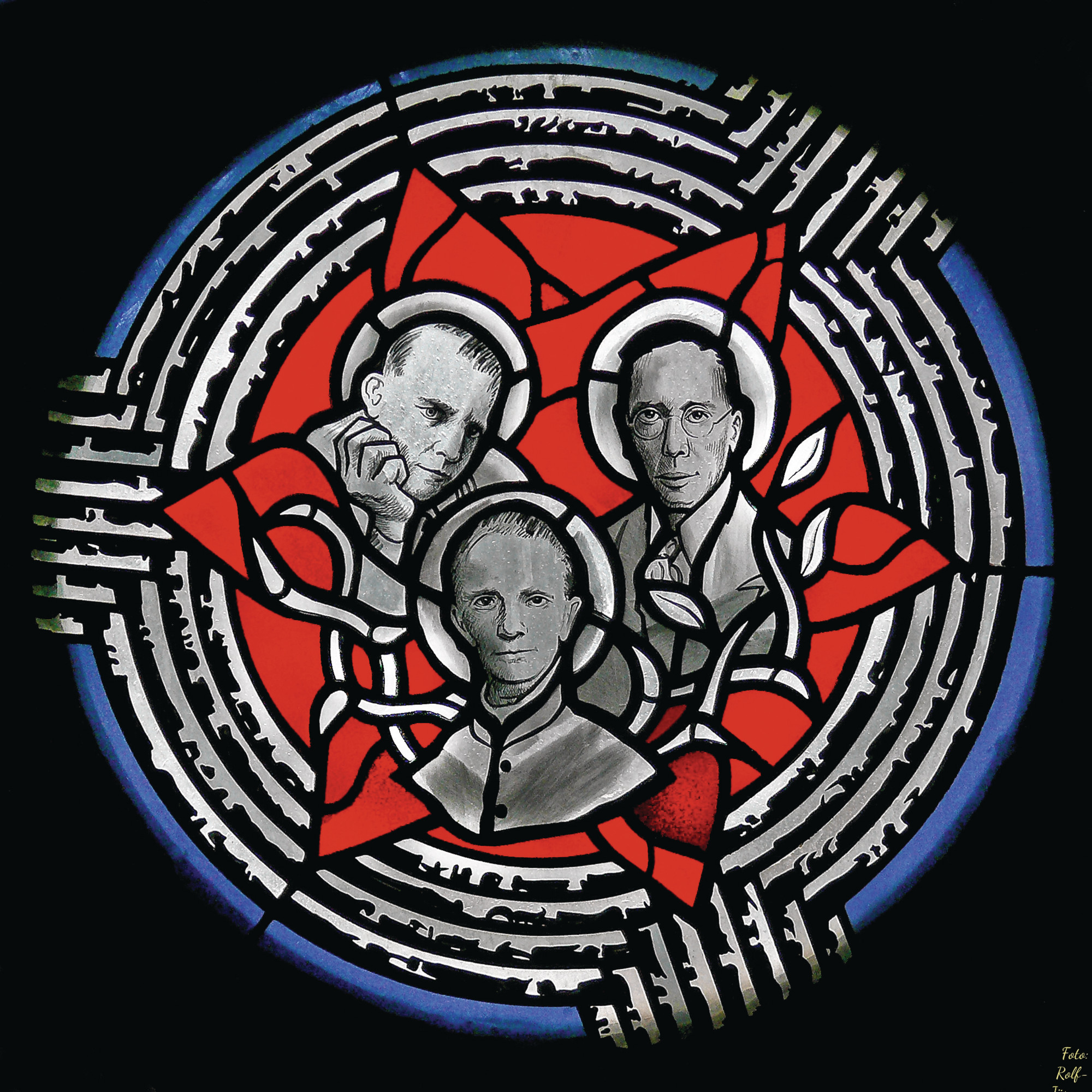

Wer die Kirche St. Bonifatius im Dortmunder Nordosten betritt, ist schnell fasziniert von den leuchtenden Kirchenfenstern. Vor allem auf der Fensterrose gibt es verschiedene wichtige Persönlichkeiten zu entdecken. Das kommt nicht von ungefähr. Denn rund um das in den Jahren 1958 und 1959 erbaute Gotteshaus engagierten sich zwei Seelsorger, die großen Wert auf die Gestaltung der Fenster legten. Franz Gregor Hafer wirkte hier von 1960 bis 1968.

Jemand, dem Glasfenster ebenfalls sehr am Herzen liegen, ist Hafers Nachfolger, der Pastor im Ruhestand Hermann Peters. Peters war zwischen 1968 und 2006 verantwortlicher Seelsorger in der Gemeinde St. Bonifatius im Dortmunder Stadtteil Kirchderne. Zudem gehörte er zu den treibenden Kräften, die die modernen Fenster in St. Bonifatius ermöglicht haben. Der Gedanke, dass die Kirche einst aufgegeben werden und die gläsernen Kunstwerke verschwinden könnten, trieb den Geistlichen um. Deshalb nahm er Kontakt mit Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker auf. Die Dortmunder haben bereits mehrere Bücher über inzwischen vergessene Künstler und Kunsthandwerker veröffentlicht („Der Dom“ berichtete).

Kirchenfenster sind für sie kein Neuland. „2009 haben wird das Buch ‚Mit Sonne gemalt‘ gemeinsam mit Christiane Fork und Elisabeth Tillmann herausgegeben“, erklärt Brigitte Spieker. Das Werk war damals der Beitrag des Erzbistums Paderborn zur Kulturhauptstadt Europa RUHR.2010. Beteiligt war auch die Kunsthistorikerin Dr. Annette Jansen-Winkeln, die die Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts e. V. mit Sitz in Mönchengladbach gegründet hat.

Individuell gestaltet

Mit dieser Expertise haben Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker nun eine 32-seitige Broschüre über die Kirchenfenster im Dortmunder Norden, der einst von der Zeche Gneisenau und der benachbarten Westfalenhütte geprägt war, veröffentlicht. Und ein genauer Blick lohnt sich. „Das sind keine Ornamentfenster. Alle sind individuell gestaltet.“

Vorausgegangen war ein intensiver Austausch an Ideen, wie sich Hermann Peters erinnert: „Mein Dank gilt auch dem damaligen Weihbischof Hans Leo Drewes, der nach mehreren Gesprächen mit mir Themen für die Gestaltung der Fenster in der Seitenkapelle und für die Fensterrose der Kirche vorgeschlagen hat, die dann von dem Künstler Nikolaus Bette verwirklicht wurden.“ Auch der Künstler, der das erste Treffen mit seinem späteren Lehrmeister Wilhelm de Graaff als einen „Zufall“ bezeichnete, der sein Leben bereichert hat, kommt zu Wort.

Bemerkenswert ist zudem, dass auch vorbildliche Christinnen und Christen aus der jüngeren Vergangenheit dargestellt werden. Pauline von Mallinckrodt, Willi Graf, Franz Stock, Nikolaus Groß und viele mehr werden in der Broschüre vorgestellt. An das sogenannte „Priesterseminar hinter Stacheldraht“ in Chartres wird ebenso erinnert wie an Glaubenszeuginnen und -zeugen in Konzentrationslagern. Diese sind durch die Darstellung hinter Stacheldraht erkennbar.

Kirchenfenster sollen erfreuen und den Glauben stärken

Gerade die Bezüge auf die Jahre zwischen 1933 und 1945 fallen auf. War das ein neuer, mutiger Ansatz? „Das war nicht unbedingt mutig. Man hat sich damals mit der Rolle der Kirche im Nationalsozialismus beschäftigt“, erklärt Brigitte Spieker. In Dortmund-Kirchderne kam dann der glückliche Umstand hinzu, dass neue Kirchenfenster in Auftrag gegeben werden konnten, was in den 1980er-Jahren bereits selten war.

Pfarrer Peters selbst wünscht sich, „dass diese farbenfrohen und eindrucksvollen Fensterbilder weiterhin die Kirchenbesucher erfreuen und ihren Glauben stärken“. Angesichts der Schließung und Profanierung von Gotteshäusern, die den Geistlichen wie viel Gläubige sehr schmerzen, wirkt dieser Wunsch umso eindringlicher.

Von Wolfgang Maas

Zur Sache

Nach elf Jahren war das Ziel Ende November 2024 erreicht: Wissen, Handwerkstechniken und Kenntnisse der manuellen Glasfertigung sind in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Harald Herrmann (Auswärtiges Amt) und Prof. Dr. Christoph Wulf (Deutsche UNESCO-Kommission) überreichten deshalb im LWL-Museum Glashütte Gernheim den Trägerinnen und Trägern des Handwerks die Urkunde zur Eintragung. Glasmachende, die professionell am Ofen einer Glashütte oder in einem Glasstudio arbeiten, gelten damit als Träger und Trägerinnen eines immateriellen Kulturerbes.