Zeugnisse christlicher Kunst

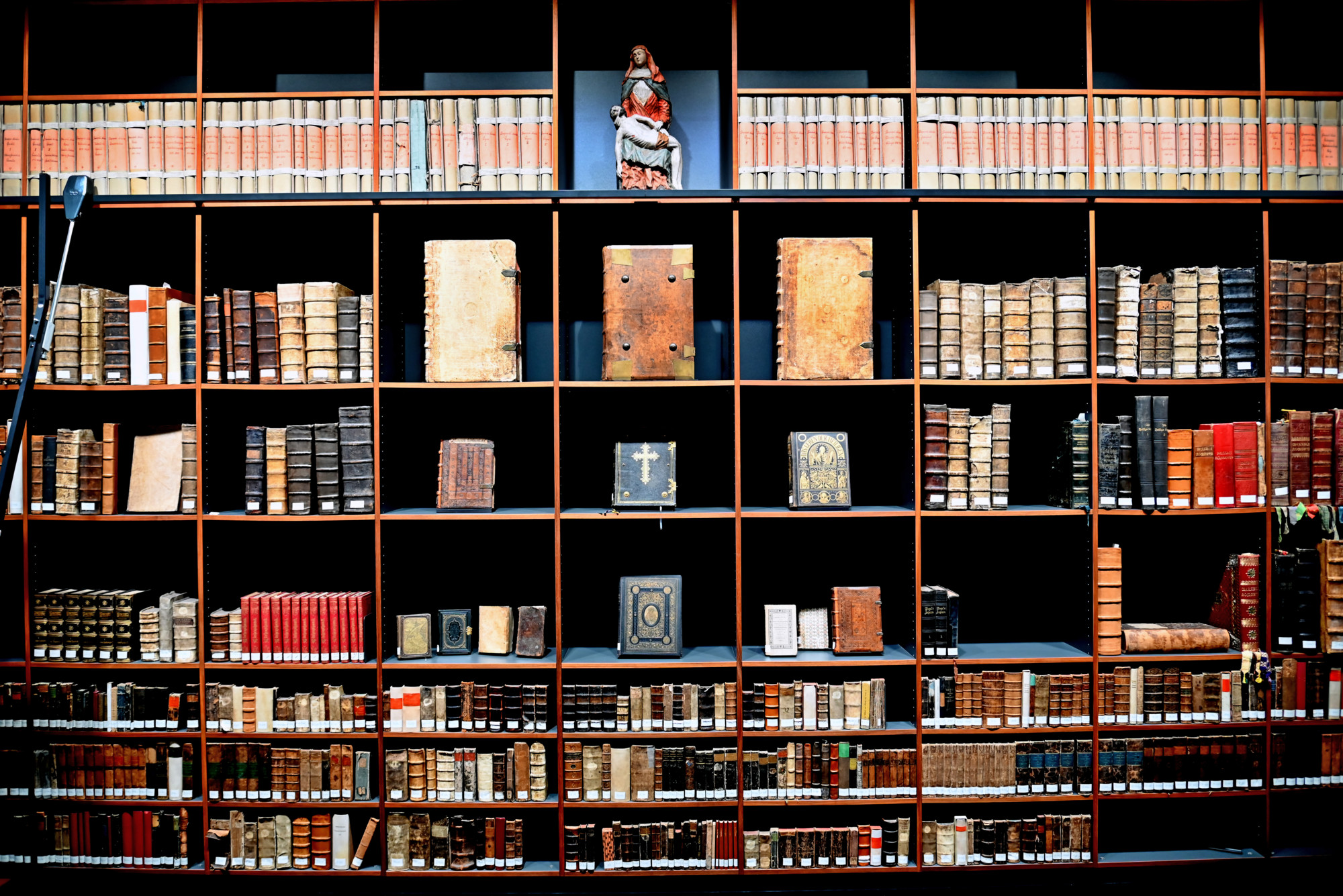

Der Domschatz Minden zählt mit seinen bis 1 100 Jahre alten Kunstgegenständen zu den bedeutendsten Sammlungen sakraler Kunst in Deutschland. Die Schatzkammer nahe dem Mindener Dom präsentiert sich als modernes Ausstellungsgebäude und Ort der Andacht in einem.

Beim Betreten eines Museums ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie viele Kunstgegenstände über einen sehr langen Zeitraum erhalten geblieben sind. Glück und Zufall gehören sicherlich auch dazu, wie ein Beispiel in der Mindener Domschatzkammer zeigt.

Auf der Suche nach Fossilien für seine eigene kleine Sammlung spazierte der Mindener Bürger Professor Gert Fisahn am 10. Oktober 1982 entlang des Weserufers in Minden. Der Wasserstand war niedrig und dass ansonsten trübe Wasser klar. Ein leichtes metallisches Schimmern lenkte seinen Blick auf etwas, das ihm wie ein dunkler spitzovaler Stein erschien. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich Neugierde, hob er ihn auf und schaute ihn sich an. Als er ihn zurück ins Wasser werfen wollte, erkannte er eine von Schlamm verdeckte und nur sehr schwer zu lesende Gravur. Er hielt inne, tastete den vermeintlichen Stein genau ab, spülte ihn im Wasser etwas ab, steckte ihn in seine Tasche und nahm ihn mit nach Hause.

Welch ein Glück für die Mindener Domschatzkammer, wie sich später herausstellen sollte: Bei diesem Fund handelte es sich um den Siegelstempel des Mindener Domkapitels aus dem 14. Jahrhundert. Der Stempel, auch Typar genannt, ist in Bronze gegossen. Auf der Vorderseite sind links der heilige Gorgonius mit Schwert und Schild, das ein Kreuz aufweist, und rechts der heilige Petrus mit Schlüssel als Standfiguren abgebildet.

„Natürlich war das Glück. Aber Glück gehört immer auch ein bisschen dazu, wenn wertvolle Kunstgegenstände viele Jahrhunderte überdauern“, sagt der Journalist und Gästeführer Hans-Jürgen Amtage, der sich ehrenamtlich als Vorsitzender im Dombau-Verein Minden (DVM) engagiert. Ziel des Vereins ist der Erhalt und die Förderung des Domes und der Schatzkammer. Und damit haben Hans-Jürgen Amtage und seine Mitstreiter alle Hände voll zu tun, denn das ehemalige Bistum Minden (799–1648) hat eine reiche Geschichte.

Schönste Hallenkirche des13. Jahrhunderts

Gegründet wurde das Bistum Minden bei der Begegnung zwischen Karl dem Großen und Papst Leo III. in Paderborn. Die Mitte des Bistums war immer der Dom. Das heutige Gotteshaus reicht mit den romanischen Bauteilen bis ins 12., mit den frühgotischen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der Dom gilt als eine der schönsten Hallenkirchen des 13. Jahrhunderts.

Viele der insgesamt 60 Bischöfe in der Geschichte des Bistums Minden verfügten über einen großen kirchlichen und staatlichen Einfluss und standen in engem Kontakt zu den deutschen Kaisern und Königen. Aus diesen Verbindungen, die weit über die Staatsgrenzen hinausgingen, konnten viele Reichtümer und Schätze gesammelt werden. Oft erwuchsen sie aus Schenkungen und Stiftungen, oft beruhten sie auf der Förderung der Goldschmiedekunst im eigenen Land. Leider sind viele dieser Kostbarkeiten im Laufe der Geschichte durch Kriege, Raub, fatale Feuersbrünste oder auch durch Einschmelzen verloren gegangen. Vor allem der verheerende Brand des Mindener Domes im Jahr 1062 muss viel zerstört haben, wie im Buch „Der Mindener Domschatz“ nachzulesen ist. Dennoch konnten auch aus der vorromanischen Zeit so viele Schätze gerettet werden, dass sich die Mindener Domschatzkammer zwar mit einem kleinen, aber mit äußerst wertvollen Exponaten ausgestatteten Museum einen Namen machen konnte.

Die größte Kostbarkeit der Domschatzkammer

Das „Mindener Kreuz“ ist die größte Kostbarkeit des Mindener Domschatzes. Das Kruzifix ist eines der seltenen Großkreuze aus der Zeit von mehr als 900 Jahren und könnte zur Weihe des neuen Domes 1072 im Auftrag von Bischof Eilbert angefertigt worden sein. Der streng romanische, 1,05 Meter große Bronzekorpus ist ohne Seitenwunde und Dornenkrone; die Füße, die nebeneinander mit zwei Nägeln auf das Holz geheftet sind, stehen auf einem Drachen, dem Symbol des Bösen, das mit dem Tode Jesu besiegt ist. „Das ‚Mindener Kreuz‘ symbolisiert den Verlierer und den Sieger, den leidenden und den erhöhten Herrn, in einer Skulptur“, schreibt Paul Jacobi in seinem Buch „Der Dom zu Minden“.

Weiter schreibt er: „Das Kreuz, in dem früher vielleicht eine Kreuzreliquie aufbewahrt wurde, ist auf der Rückseite mit in Gold gefassten Weinblättern und Trauben verziert. In den Zweigen sitzen sieben Vögel, die an den Weintrauben naschen. Sie deuten darauf hin, dass auch die sieben Sakramente der Kirche vom Blute Jesu Christi leben. Die Eucharistie, die auf diesem Altar gefeiert wird, kündet vom Tod und von der Auferstehung. Aus diesem Geheimnis erwächst für die Welt ewiges Leben.“

Die Löwenaquamanile – Der Rachen des Löwen

Eine weitere Kostbarkeit des Mindener Domschatzes ist die Löwenaquamanile. Das Gefäß, das bei der Händewaschung während der Eucharistiefeier zum Einsatz kommt, ist oftmals nur eine schlichte Kanne aus Ton, Glas oder Silber. Die Mindener Löwenaquamanile hingegen ist besonders aufwendig gestaltet. Gestaltung und Funktion werden mit diesem Begriff oder auch mit der Bezeichnung „Gießlöwe“ beschrieben. Der Begriff setzt sich aus den beiden lateinischen Worten „aqua“ (das Wasser) und „manus“ (die Hand) zusammen. Wie im Buch „Der Mindener Domschatz“ beschrieben wird, handelt es sich also um ein Gefäß, das in der Gestalt des Löwen mit Wasser gefüllt und für die Händewaschung des Liturgen bestimmt ist.

„Während bisher als Entstehungsdatum meistens das 13. Jahrhundert genannt wurde, kann nach neuen Forschungen bereits die Hälfte des 12. Jahrhunderts angenommen werden“, berichtet Hans-Jürgen Amtage. Der Legende nach soll Heinrich der Löwe in Anspielung an seinen Beinamen „der Löwe“ das Gefäß als Geschenk mit nach Minden gebracht haben. Wenn man sich den Braunschweiger Burglöwen aus dem Jahr 1066 anschaut, der eine ähnliche Gestalt wie die Mindener Aquamanile aufweist, so könnte es durchaus sein, dass die Löwenaquamanile noch um einige Jahre älter sein könnte.

Interessant ist auch, dass es zwei Repliken der Löwenaquamanile gibt. Eine dieser Nachbildungen war zur Eröffnung der Domschatzkammer im Museum direkt neben dem Original ausgestellt. Sie befindet sich in privatem Besitz und die Geschichte dahinter ist verwunderlich. Viele Jahre lang stand sie in einer Gaststätte. Niemand wusste, was es mit der Figur auf sich hatte. Sie stand auf dem Tresen und wurde dann einer anderen Bestimmung übergeben. Die Kneipengäste nutzten sie als Aschenbecher, bis eines Tages ein Gast die zweckentfremdete Figur sah, für schön befand und dem Gastwirt abkaufte. Gut, dass der Aquamanile eine reinigende Kraft zugeschrieben wird: Zunächst soll das Wasser den Staub der Straße abwischen, doch letztlich geht es um das lebendige Wasser (Joh 4,10), das die Reinigung der Seele und damit ihre Heilung bewirkt.

Bekehrung der Sachsen und Reliquienverehrung

Entsprechend der ursprünglich missionarischen Ausrichtung des neu gegründeten Bistums Minden zur Bekehrung der Sachsen stand die Verehrung der Reliquien im Vordergrund. Und so heben viele Reliquiare der Domschatzkammer deren religiöse Bedeutung hervor, wie zum Beispiel die Reliquienfigur des heiligen Laurentius, berichtet Hans-Jürgen Amtage.

Der heilige Laurentius ist der Nebenpatron des Domes. Er hat von 230 bis 258 in Rom gelebt und gehört zu den meistverehrten Heiligen in der Welt. In Rom erinnert die berühmte Basilika S. Lorenzo fuori le mura, eine der sieben Hauptkirchen Roms, an den Heiligen. Der heilige Laurentius wurde auf Befehl des Kaisers und Christenverfolgers Valerian festgenommen und gefoltert. Er wurde auf einem Rost gebraten, sodass er in der Kunstgeschichte auch immer mit diesem Attribut dargestellt wird. Der heilige Laurentius steht, ebenso wie viele andere Märtyrer auch, für die Standfestigkeit im Glauben, die ihm durch die Gnade Gottes verliehen wurde. Er gilt als Vorbild für Hilfsbereitschaft und für die Sorge um die Armen.

Der Zweite Weltkrieg und die verbrannte Madonna von Minden

Auch wenn es erstaunlich ist, dass so viele Kunstgegenstände über einen sehr langen Zeitraum erhalten geblieben sind, so gibt es jedoch genauso viele Kunstgegenstände, die erheblich und sogar ganz zerstört wurden. Viele Kunstwerke in Europa fielen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Als die Alliierten am 28. März 1945, kurz vor Ende des Krieges, Minden bombardierten, waren einige der Kunstgegenstände im romanischen Westwerk des Domes eingelagert. Darunter auch die Königsgruppe des Marienaltars, das Retabel mit den mittelalterlichen Holzfiguren und eine der Figuren war Maria, eine Arbeit eines Kunsthandwerkers aus dem 13. Jahrhundert. Sie gehörte zu dem zweiteiligen Marienaltar, der aus einer Verkündigungsszene und einer Krönungsgruppe bestand.

Als die Bomben einschlugen, versuchten sich die Menschen – die sich im Dom befanden – ins Freie zu retten. Einer der Fliehenden hat in seiner Panik die Tür zum Treppenaufgang des Westwerkes offen gelassen, sodass die Flammen ungehindert auf den Turm überspringen konnten. Das Feuer zerstörte nahezu alle Figuren des Altars und es konnten aus dieser Figurengruppe nur noch Fragmente der fünf Jahrhunderte alten Traubenmadonna und der weitgehend verkohlte Torso der Maria geborgen werden. Im Jahr 1980 verfestigten Restauratoren die Holzkohle des Torsos mit heißem Leimwasser. Um diese Marienfigur weiterhin für die Nachwelt zu erhalten, plant der Dombau-Verein Minden, die verbrannte Madonna in ihrem jetzigen Aussehen zu restaurieren.

Christliche Kunstschätze aus elf Jahrhunderten

Der Domschatz Minden zählt zu den bedeutendsten Sammlungen christlicher Kunst in Deutschland. Das Motto lautet: „Christliche Kunstschätze aus elf Jahrhunderten entdecken.“ Ein bedeutendes Werk ist die „Thronende Madonna mit Kind“, die auf dem Titel dieser Dom-Ausgabe zu sehen ist. Weil die Madonna (um 1235) aus Silberblech besteht, wird sie auch als Silbermadonna bezeichnet, sie ist jedoch größtenteils vergoldet. Das Werk gehört zu den bedeutendsten aus Metall gefertigten seiner Zeit und stammt wahrscheinlich aus dem niedersächsischen Raum.

Von Patrick Kleibold

Info

In unmittelbarer Nähe zum Dom befindet sich am Kleinen Domhof 24 der Domschatz Minden. 2017 wurde die Schatzkammer mit ihrem außergewöhnlichen Äußeren auf mehr als 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche eröffnet, nachdem sie vier Jahrzehnte nur einen kleinen Raum im Haus am Dom einnahm. Aus dem Jahr 1683 liegt ein Inventarverzeichnis vor, das 417 beschriebene Seiten umfasst, hiervon behandeln 30 Seiten den Domschatz. Schon 1380 hatte der Mindener Chronist Hermann von Lerbeck einzelne Kunstgegenstände erklärt. Da Minden von 799 bis 1648 ein Bistum mit insgesamt 60 Bischöfen war, haben sich im Laufe der Jahre viele liturgische Geräte angesammelt, die beim Gottesdienst im Dom verwandt wurden. Sie bilden den Schwerpunkt der Schatzkammer.